入世而不属世——卡尔·亨利《现代基要主义不安的良心》导读

曾劭恺

引言

本书在美国福音派运动的历史上占有举足轻重的地位。它一方面确立了作者在该运动中的领导地位,另一方面也拟定了美国福音派在接下来数十年间参与公共场域的基本路线。这部著作出版至今已逾七十载,其影响有目共睹:美国福音派履行本书的策略,已然成为强大的社会势力,在教育、文化、商业等场域中皆不容小觑,甚至成为过去半个多世纪历任美国总统候选人争取的主要票仓之一。然而,美国福音派过去数十年在社会运动的发展,许多方面却与作者原初的立意相违。例如,作者在书中强调:

如果缺失最重要的救赎成分,那么任何政治或经济体系的美好应许只不过是不能实现的空想而已。一个有救赎的极权主义远比一个无救赎的民主社会更可取,一个有救赎的共产主义远比一个无救赎的资本主义更有益。但是,在现有的解决方案中被抽掉的正是救赎元素。福音主义今后的任务将是重新宣告救赎信息。任何一种经济制度,不论它克服了多少专制主义和个人主义的弊病,都不会因此而等同于上帝的国度。

当代美国福音派在社会上最具影响力的右翼人士却经常将资本主义、古典自由主义等意识型态所落实的社会体制视为上帝国度的彰显。「推进上帝的国度」(“advance God’s Kingdom”)是他们常用的政治语言,特朗普总统任命的第一任教育部长戴弗丝(Betsy DeVos)女士上任前就曾宣告这是她在该岗位上的最高使命。论及这种现象,笔者有一次听了一篇美国左派社运人士在某间自由派教会所讲的道,之后与美国正统长老会(Orthodox Presbyterian Church)神学家卡西迪(Jim Cassidy)博士进行了这么一段对话。

“你认为福音派跟自由派有什么共通之处?”卡西迪问道。

我笑称:“他们都领受了普遍恩典,但除此之外我就不确定了。”

卡西迪认真地指出:“他们所共有的不只如此。社会行动主义(activism):美国基督徒热爱行动主义,你在这个国家无法避免它,不论你是右派还是左派。你所听到的那篇道,以及一个神治论者(theonomist)会讲出来的道,有什么差别?其实没有太大的差别。在政治上他们立场相异,但他们的讲道却属于同一类别。左派跟右派并没有太大差异。他们都想把末世(the

eschaton)给现世化(immanentize)。”

二十世纪上半叶,陶德(C. H. Dodd──笔者恩师巴刻博士在《认识神》以及许多著作中皆用许多篇幅驳斥此人的诸般论点)等几名英语学界新约学者主张,新约圣经关于末世的论述并非关乎终末的未来,而是在当下的社会实现的,因而提出“实践末世论”(realised eschatology)一说。此说受到自由派的欢迎,因为它将神国的降临视为社会公义的实践,迎合了自由派的自然主义世界观。亨利在本书中竭力反对这种路线,呼吁福音派“重新宣告”超自然的“救赎信息”。

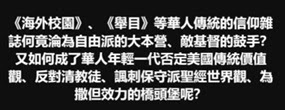

然而,为何美国福音派发展到今天,其主流势力却演变为一种将末世现世化的社会运动?究竟是后来的右翼福音派领袖违背了亨利等创始者的初衷,又或者这运动在初期即已埋下了将末世现世化的因子?对于当代华人福音派信徒,亨利这部划时代的著作能带给我们哪些重要的教导与提醒,又有哪些地方值得作为我们的前车之鉴?

历史背景:基要派与福音派

在回答这问题之前,笔者希望阐明:尽管当代美国福音派的主流势力已经强烈政治化、社会化,这并不意味所有的福音派人士皆赞同这路线,更不意味坚持圣经世界观的信徒应当扬弃“福音派”的称谓,以与社会化的宗教右派划清界线。此处有些历史性的专有名词值得我们稍作澄清。

作者在书中以“福音派”自居,而提及“基要派”时则模棱两可。有时似乎“福音派”与“基要派”被当作同义词使用,有时作者却站在“福音派”的立场上批判“基要派”。这或许令读者有些摸不著头脑。此外,有些读者可能知道,亨利经常被称为“新福音派”(neo-evangelical)。华人教会以讹传讹,许多人已将此名词妖魔化,视其为福音派运动当中的新正统(neo-orthodox)派系。的确,美国福音派在二十世纪后半叶出现了一些引进新正统神学的领袖,罗杰斯(Jack Rogers)及麦可金(Donald McKim)在其中较为出名。然而,这并非所谓的“新福音派”。

“新福音派”一词由富勒神学院(Fuller Theological Seminary)创校院长奥肯嘉(Harold Ockenga)于1947年提出。奥肯嘉原受教于普林斯顿神学院(Princeton Theological Seminary),后来普林斯顿董事会改组,开始接受自由派神学及高等圣经批判,梅钦(J. G. Machen)、范泰尔(Cornelius Van Til)等师资离开普林斯顿,创办威敏神学院(Westminster Theological Seminary),奥肯嘉也成为该校第一批学生之一。

当时,梅钦、范泰尔、威尔逊(Robert

Dick Wilson)等保守改革宗神学家,以及即将退休因而选择留在普林斯顿的魏司道(Geerhardus Vos,编者注:又译“霍志恒”。),皆属美国的“基要派”阵营。事实上,奥肯嘉及亨利当时也以基要派自居,而且从未公开脱离基要派。亨利在本书中即称梅钦为“当代基要主义的发言人”,并认同梅钦所代表的基要派,指出“梅钦极力主张基督教对世界危机拥有适切的信息,不论是多么棘手的议题”。在大西洋彼岸,后起之秀巴刻(J. I. Packer)年仅卅二岁(比亨利小十三岁、比奥肯嘉小将近廿一岁),甫获牛津大学哲学博士不到三年,于1958年出版《基要主义与神的道》(Fundamentalism and the Word of

God),使历史悠久的英国福音派传统与它在美国的表亲重新合流。亨利、奥肯嘉、巴刻等二十世纪英语世界福音派领袖皆在某种意义上以“基要派”自居:尽管当时这已经渐渐成为贬抑词,带有“守旧”、“陈腐”的意味,但他们坚持基要主义信仰的核心,包括圣经作为上帝话语的权威,以及基督作为挽回祭,藉由替代受刑满足上帝公义的救赎之工等。

在英国,“福音派”一词又被称为“保守福音派”(conservative

evangelicalism),这传统可追溯至十七世纪的清教徒运动。它于十八世纪在卫斯理(John Wesley)与怀特菲尔德(George

Whitefield)所带领的循道会运动中成形,在历史上一直是英国社会的中坚力量,在法治、两党政治、废止奴隶交易及制度、禁(鸦片)烟运动等重大历史变革中,皆扮演核心角色。之所以被称为“福音派”,乃因此教派视基督救赎的福音为世界历史的核心。

“福音派”一词在美国教会史上则较为复杂。一方面,美国承袭了英国福音派的传统,早期代表人物有神学家及属灵奋兴领袖爱德华兹(Jonathan Edwards),他传承了英国清教徒的信仰,也与当时盛行的英伦经验主义哲学进行精采的对话。后来英国福音派许多重要的领袖也都到过美国,影响甚巨。另一方面,美国有许多欧陆移民,因此美国基督教也承袭了许多欧陆的传统,单是改革宗,就融合了英伦(英格兰及苏格兰)及荷兰两大宗。在欧陆,“福音派”与“更正教”(Protestant)是同义词,特指以马丁路德为首的宗教改革神学所强调的“福音”,与“律法”相对,其核心为“因信称义”。在欧陆基督教影响下,“福音派”一词在美国的定义也渐渐模糊。

到了十九世纪末、二十世纪初,德国的自由派(又称“新更正教”──neo-Protestant)神学以及高等圣经批判学在美国神学界开始打入主流,美国的自由派神学家也跟著德国的语境自称为“福音派”。于是,“福音派”一词不再能够区分承袭自英国的保守福音信仰以及源于德国的自由派信仰。在此情境下,双方开始以“基要派”与“自由派”相互区分。美国二十世纪初的基要派融合了英伦及欧陆的保守信仰,以及美国本土的保守基督教文化思想传统,例如慕迪(Dwight Moody)的布道法等。亨利是第二代德国移民(他家族姓氏原为Heinrich),父母虽然分别是路德宗及天主教的受洗成员,但在家中从来不谈信仰。他到20岁(1933)才第一次听过完整的福音,并决志信主,他的信仰传承自典型的美国基要派,而非欧陆传统。

相较于英国福音派“入世”的传统,美国的保守基督教从一开始就有一种逃避主义的因子。第一批来到北美新大陆的英国基督徒,乃是乘著五月花号的“朝圣者”(pilgrims),他们盼望逃离英国的政治社会处境,追求纯粹的信仰。在十七世纪下半叶,大批的非妥协派(Non-Conformist)清教徒离开英国。不同于留在英国国教继续进行体制内改革的圣公会领袖,以及脱离国教成立非法家庭教会的非妥协派清教徒,这些逃到美国的清教徒认为他们在英国已然无法实现他们对教会及社会的理想。

因此,美国的基督教从一开始就有一种强烈的因子,使得他们在敌对的文化环境中倾向于选择撤退。哈佛学院的信仰变质时,他们就成立耶鲁、纽泽西学院(后成为普林斯顿大学)。普林斯顿大学原是美国改革宗的学术重镇,以神学院为核心,但大学的文化在十八世纪渐渐世俗化,于是普林斯顿神学院于1812年脱离大学,成为独立的神学院。普林斯顿神学院开始受到自由派神学的影响时,基要派教授选择了退出,于1929年另成立威敏神学院。这整段历史再再显示,美国基要派有强烈的逃避主义因子,为了持守纯正信仰而逃避世界,缺乏英国福音派的入世精神。

然而,威敏神学院的创校教授在当时已意识到,如此不断地逃避,终将退无可退。再者,该校的护教学有强烈的入世倾向,特别是范泰尔承袭自荷兰新加尔文主义(neo-Calvinism)的“世界观”思想,以及梅钦那种近乎好战的态度。威敏创校成员退出普林斯顿,在这意义上可谓以退为进,也成为奥肯嘉、亨利这一代福音派神学家的学术后盾。奥肯嘉作为梅钦及范泰尔的亲传弟子,正是以威敏所教导的世界观信仰为基础,创办了富勒及戈登康维尔(Gordon-Conwell)二大美国福音派神学院。亨利的护教学思想则深受克拉克(Gordon Clark)影响,在当时克拉克与范泰尔是保守改革宗前设论护教学(presuppositionalist apologetics)的两大代表,后来虽因见解不同而决裂,造成各自传人之间的不睦,但亨利对威敏神学院所代表的基要主义仍十分推崇。简言之,二十世纪的美国福音派运动,正是延续了威敏神学院以及相关人士所代表的改革宗基要主义。

然而,在当时的基要派阵营中,除却上述改革宗人士,绝大多数的领袖与成员仍旧诉诸典型美国保守基督教的避世主义,试图藉此在日益世俗化的社会当中持守纯正的信仰。这正是为什么亨利一方面以基要主义作为自我的认同,另一方面却严厉批评基要派。对亨利、奥肯嘉等初代福音派领袖而言,福音派是出自基要派并属乎基要派的,他们的目的在于修正基要派,而非脱离。正如作者在序言中所述,本书的目的是为基要派“动手术”。

为了强调他们在基要派内部所欲达到的目标,这群青年领袖开始重新自称为“福音派”,强调他们在神学、信仰、社会参与等层面上,与历史上的英美福音派之间的一致性与连贯性。与此同时,他们所推动的社会运动在外在组织的层面上,又是创新的。亨利在此运动中扮演了关键的角色,他协助福音派布道家葛培理(Billy Graham)创办了《今日基督教》(Christianity Today)杂志,并担任第一任总编;他也协助奥肯嘉创办了富勒神学院。他也是福音派神学最重要的学术组织「福音派神学学会」(Evangelical Theological Society)创办人之一。这些事工的建立,都是有组织、有计划的。富勒、戈登康威尔,以及后来的加拿大维真学院等福音派神学院,都是这一波运动的果实。这些福音派超宗派学府与较早成立的三一福音派神学院(Trinity Evangelical Divinity School)、美南浸信会神学院(Southern Baptist Theological Seminary)、威敏神学院等宗派学院,构成实力强大的大后方,为前线的教会提供了坚实的后盾与雄厚的资源。这些学府训练出来的牧者,在讲台上呼吁社会参与的重要性,而《今日基督教》则成为将福音派神学普及化的重要管道,塑造平信徒的神学素养及圣经世界观。

此外,高举圣经的权威,是福音派运动一直到二十世纪下半叶的核心信念,亨利与大批福音派人士在1978年签署了《芝加哥圣经无误宣言》,此宣言曾一度减缓了新正统、自由派、后自由神学(postliberal

theology)、实践末世论与它所启发的保罗新观(New Perspective on Paul)等学说在福音派内部的影响。亨利更于1983年发表了其巨著——《神、启示、权威》。在神学上对圣经权威的强调,也藉由释经讲道运动而落实、普及于众福音派教会。这运动起源于英国,以锺马田(Martyn Lloyd Jones)及斯托得(John Stott)为代表,在美国则在鲁宾逊(Haddon Robinson)等福音派学者手中成为讲道学的显学。

总而言之,这整个庞大的组织与计划,无疑是历史性的福音派发展至二十世纪时,在美国兴起的新一波社会性运动。亨利于1947年出版本书,奥肯嘉则于同年以“新福音派”之名,正式为这已然开展的运动命名。此处的“新”是指这组织性的社会运动,而不是指这运动在信仰及神学上的实质。然而,当时许多基要派人士为新福音派感到担忧,这些担忧也并非毫无根据。一些极端保守的基要派开始在这“新”字上做文章,指控新福音派运动偏离了古老的正统福音信仰。这“新”字所带来的误解与分歧,是奥肯嘉始料未及的。美国福音派从未正式宣布删除“新”字,正如“新福音派”从来就不是一个具有法律效力的注册商标,但福音派人士很自然地渐渐不再使用“新”字来描述他们的运动。我们只需知道,所谓“新福音派”跟我们今天所熟悉的“美国福音派”,其实全然是同义词。

如稍早所述,福音派运动发展至今,已严重地社会化,甚至世俗化。在神学方面,福音派也很难再以“圣经无误”、“替代受刑救赎论”等教义界定。这段历史在此难以详述。我们需要明白的是,虽然当代福音派在许多方面背离了亨利等二十世纪美国福音派运动创始人的初衷,但福音之为福音的本质──“神的大能”(罗一16)──未曾改变。这意味“福音派”一词在今天仍是有意义的:它是忠于福音真理、实践福音真理者的称谓。当这词汇的含意在当代处境下渐渐模糊的时候,仍旧坚持福音真理的福音派人士不应扬弃它,而是应当对那些淡忘基督救赎之工的福音派人士重申“福音”一词的真义。与此同时,正如当年亨利以基要派的身分替机要主义“动手术”,今天那些坚信、实践救赎之福音的福音派人士,也需要为福音派“动手术”。笔者认为,这手术的其中一个步骤,就是审视当年创立福音派运动的领袖,有哪些论述违背了他们的核心原则,导致福音派渐渐成为一个将末世给现世化的社会运动。这当然是个庞大的工程,不是一篇导读能够作到的。我们在此只能专注于亨利的这部著作,但有鉴于本书在福音派运动的历史上举足轻重的地位,相信这篇导读能够抛砖引玉,在长期深受美国福音派影响的华人福音派读者间激荡出一些反思与讨论。

福音派公共神学的指导原则:“两个国度”

在今天的改革宗圈子当中,“两国论”(Two-Kingdom

Theory)一词似乎成了某种特定立场的代号,近年来持此立场的热门人物包括加州威敏神学院(Westminster

Seminary California)的温大卫(David VanDrunen,又译“万准能”)教授等。反对此立场的改革宗人士有时会因而拒绝使用“两个国度”的修辞,认为这太靠近路德宗的观点,而较为热衷的支持者有时会把强调“文化使命”(cultural mandate)的改革宗人士一并称为“神治论者”。我们在此无需细究这场论战的内容,只需强调“两个国度”的原则在亨利的论述当中,乃是福音派公共神学的重要指导原则,尽管这并不一定是温大卫所提倡的两国论。

传统上,神学家会区分“上帝之国”与“地上之国”,作者也提到了奥古斯丁著名的《上帝之城》当中“世俗之城”及“永恒之城”的区分。然而,单是如此区分“两个国度”是不够的,因为上帝之国同时具有多个辩证的双重向度:既属永恒亦属历史;既属现时亦属未来;亦有形亦无形;现在是争战中的教会(Church Militant),将来是得胜的教会(Church Triumphant);既特殊(她仅限于神拣选要救赎的每个个别对象)亦普世(神要救赎更新每个受造的场域,而不只是教会);既不属世,却又入世(in but not of

the world)。在教会历史上,许多伟大的神学家都对这多个双重向度进行过丰富而精采的讨论。

在亨利的时代,西方世界的神学家对于末世论特别关注,德国的莫尔特曼(Jürgen Moltmann)、稍早提到的威尔士神学家陶德,都提出了创新的末世理论。基要派(包括福音派)的圈子内,主要有前千禧年论、后千禧年论、时代论,而当时多数的改革宗则采非千禧年论(amillenialism一般译为“无千禧年论”,这是错误的翻译,因为这理论的支持者相信有千禧年,只是他们对于新约圣经的末世文学抱持一种敬畏的态度,不敢强解,因此无法断定基督何时再来,只强调主“必快来”)。那时代对于末世的关注,与历史背景有密切关系。两次世界大战以及其后的冷战,将全世界笼罩在大规模毁灭性武器的阴影底下,令世人感觉世界末日已然临近。存在主义在社会文化的层面上大行其道,嬉皮运动、性解放运动于二十世纪后半叶在一定的程度上瓦解了美国传统的道德观念及家庭、社会结构,而这更使保守基督徒感到主再来的日子近了。这些因素使得末世论成为当时福音派神学所关注的焦点。

在这样的时代背景底下,亨利探讨“两个国度”时,很自然地就专注于救赎的末世向度。他指出,“耶稣关于国度的教导,区分了已然国度和未然国度”,亦可称“现时国度”(kingdom now)和“彼时国度”(kingdom then)。这并非“上帝国”与“地上国”的区别,而是“上帝国”的辩证双重向度之一。当时的自由派神学对于一切超自然主义的课题存而不论,对于基督真实再临的预言持不可知而不论的态度,因此对“彼时国度”没有任何的兴趣与盼望。他们热衷于各种社会运动、社会福音,认为藉由在地上伸张正义,即可在现下实现神的国度。基要派则强调“上帝国度的独特之处正在于超自然的救赎……。正因为如此,基要主义极力抵制自由派最有特色的现时国度论”。

作者当然认同基要派的立场,但他也指出,当时许多基要派人士为了抵制自由派的社会福音,矫枉过正而忽略了超自然救赎的社会向度。他强调,神的国度同时具有现世性与末世性,而“圣经学者的任务是要发现(1)在什么意义上它已经存在于地上;(2)在什么意义上它要在基督再来之前实现,以及(3)在什么意义上它要在基督再临的社会中得到完全实现”。

在此,作者首先强调,“耶稣显然没有宣告他会带来一个地上的政治国度。他不仅无意如此,还坚决弃绝这种观念”。如此,“希律王下台,凯撒被推翻,都不是上帝国度即将来临的先决条件。国度指的是每个人与他们的救赎之王耶稣基督的灵性关系,它的存在无需等待推翻或建立任何形式的地上政府”。换言之,教会──神在地上的国度──可以与任何的政治体制共存,也没有任何的政治或经济体制可被视为神国度在地上的彰显或实践。神的国度乃关乎超自然的救赎,而正如本文第一段引文所指出的,“一个有救赎的极权主义远比一个无救赎的民主社会更可取,一个有救赎的共产主义远比一个无救赎的资本主义更有益”。神无形国度的荣耀可以在巴比伦彰显,却在以色列被隐藏。因此,基督徒不应该为了神国的缘故去推翻或建立任何地上政权。不论罗马或耶路撒冷,民主或集权的社会,都可以成为救赎福音之国度彰显的平台。简言之,“在彼时国度中,一切行动都要以救赎为中心”,因此“在此时国度中,耶稣的福音没有以政治力量的铁蹄对付那些反对他的人”。

对于当时的基要派人士而言,以上的论述没有任何不妥。然而,许多基要派人士强调“以救赎为中心”的彼时国度时,忽略了此时国度的社会向度。作者列举了许多新约经文说明这点,在此无需重复。值得注意的是,作者在此批评的并非基要主义本身,而是偏离基要主义原则的基要派人士所体现的矛盾。

亨利作为一位划时代的神学思想领袖,诚然有其过人之处。他注意到,当时主流的论述,倾向于单以末世论的“此时、彼时”之分来理解神国的降临,但这是远远不够的。“已然、未然”的末世论,属乎更大的救赎计划,而“救赎”也只是这计划的环节之一。尽管他没有清晰地道出“创造-堕落-救赎”这基督教世界观的基本架构,但这概念已经呼之欲出了。

此外,他虽然没有采取非千禧年论的立场,但他的确已经注意到,前千、后千、时代论所辩论的许多议题,事实上是无谓的争论。后三种立场都无法清楚说明上帝此时之国度的社会向度。他只说自己持“广义的前千禧年主义”,但显然对这些末世理论所辩论的内容没有太大兴趣。当代学者注意到,禧年论的立场,其实对于政治神学、公共神学没有直接或必然的影响。过去人们认为后千禧年论者必然关心地上的社会公义,而前千禧年论者则对地上国度持悲观态度,这是错误的理解。关于这点,我的好友沃尔芙教授(Judith Wolfe)已在我们与多位同行共同撰写的《十九世纪基督教思想牛津手册》的一篇文章中充分说明,在此不赘。[i] 亨利的洞悉能力的确不凡,他在七十多年前就已经注意到这点,也因此提醒,福音派的公共神学不能够仅仅被末世论主导,而应该要诉诸更大的基督教世界观的框架。

针对那些过度强调“彼时国度”而忽略基督教世界观的机要派人士,作者指出他们其实违背了基要主义的整全信仰,即创造-堕落-救赎的历史观:

基要主义坚信宇宙是有目的的、有道德的,反对一个纯粹的数学般精确的宇宙;它坚信一个有位格的上帝,反对非位格的终极时空或各种动力;它坚信上帝的创造,反对自然主义的进化论;它坚信人的独特性是上帝所赋予的,而非由于人类的进步;它坚信人的困局不是由于动物的遗传,也不是人性的必然,而是因为他违背上帝;它坚信救恩只能来自上帝,反对人可以自救;它坚信圣经是启示,告诉人们上帝在耶稣基督里道成肉身,成为人的救赎主,反对把圣经看作只是一本记载宗教经验的书,与众多的宗教书籍毫无分别;它坚信历史与人接受或拒绝神—人息息相关,而不只是发生在各国中的历史;它坚信未来如何并不是一个开放性的问题,世界正走向人类未来审判的最终结局。

作者紧接著由此总结:“我们从这个整全的观点来看待基要主义,就会明白若把基要主义仅仅等同于末世论,便大大扭曲了基要主义”。基要主义阵营内的福音派运动,旨在对这种在教义上狭隘、在行动上避世的普遍倾向提出修正,先在基督教内部“引发一场20世纪的宗教改革”,进而带来社会文化的变革。如是,面对当时教会内部以及世俗社会的双重挑战,“福音派的解决方案”就是在公众领域表述整全的基要主义世界观信仰:“基要主义在主要的教义如上帝论、创造论、人论、救赎论以及末世论上都取得了共识,这些伟大教义的中心指向永活的救赎主基督,这也是早期教会向当时的腐朽文化所宣讲的信息”。

本书最后三章,皆在探讨落实此“解决方案”的具体计划,这充分体现出,福音派运动虽有其神学基础,但它并非神学性的运动,而是组织性地将神学落实于时代处境的社会运动。作者首先提出学术与教育领域中的策略:“福音主义在这样的环境下,必须争取两个学术方面的转变。首先,必须在每个研究领域中撰写有份量的作品,包括从小学到大学的每一个阶段。这些作品应在每个主题上展现基督徒和非基督徒各自观点的丰富内涵…。第二,虽然现在国家把持着教育机构,但基要主义者不能因此而舍弃福音派的职责——向大众宣扬基督教的世界—生命观 ”。说穿了,其实过去几十年间,美国福音派在这方面的策略不外乎“渗透”世俗教育机构及学术界,以及创办基督教大学、中小学、神学院、研究机构等。

当然,教育机构既然把持在政府手中,那么“福音主义绝不能主动撤离未来的政治舞台”。参与政治并非单单为了教育,福音派更应藉由政治上的影响力“与侵略性战争、政治自然主义、种族不宽容、私酒买卖、劳工管理中的不平等及一切弊端作斗争”。福音派运动作为一种社会运动,是以改革为导向的:“基督教不应反对任何社会所需要的改革,而应站在改革的前沿,并且从历史中吸取教训,在救赎的基础上推进其行动。改革若建立在其他基础之上,都会由于其内在的缺陷而难以为继”。此外,“福音派应该善加利用民主议事程序的每一个阶段”。这策略显然非常成功,福音派到了二十世纪末,已成为美国民主政治最主要的选举票仓之一,小布什总统任内甚至创办了“以信仰为基础的倡议”(faith-based agenda),让福音派领袖的意见直接影响国家政策。

当然,在讨论这些社运策略的时候,作者一再提醒,“在踊跃投身战斗的同时”,福音派“应当指出在基督里的救赎才是唯一令人满意的解决方案”,因为“这才是真正的福音派方法论”。在自由派基督教以及世俗主义的社会运动当中,“被抽掉的正是救赎元素。福音主义今后的任务将是重新宣告救赎信息”。在本书最后一个段落中,作者总结道:“福音派的首要任务是宣讲福音,关心在超自然恩典下的个人重生,正因为如此,上帝的救赎可以看作是对个人或社会问题的最好解决方案。它透过圣灵的重生工作,在历史中塑造了不受国家和世界限制的合神心意的社会”。换言之,在探讨“上帝国度”的现世社会向度时,作者不断强调,这并非地上的政治国度,而是按照上帝救赎计划降临中的国度。

福音派的超宗派主义与社运导向

在此我们需要提出一个问题:亨利这部著作的确奠定了福音派公共神学的基本路线,而他既然如此强调“两个国度”的区别,为什么福音派运动发展至今,已如此严重地社会化、政治化了呢?今天面对堕胎、同性婚姻等议题时,为何许多福音派领袖选择诉诸政党政治、经济杯葛等手段来达到他们心目中的神国正义?究竟福音派运动的社会化,是由于它偏离了亨利等初代领袖的计划,又或者其实是这计划自身所导致的呢?

这当然是个复杂的问题,而很可能两者在不同程度上都是今日局面的导因。但至少我们可以说,亨利这部影响深远的巨著,并没有立下足够坚固的神学原则,预防日后福音派运动的社会化。笔者甚至认为,这部著作以及福音派运动在神学上有些较为严重的缺陷,导致当代福音派的窘境。

如稍早所述,福音派运动主要的导向是社会性的,它关注的并非神学本身,而是如何将所谓基要派的神学落实于公共场域。为了达到这目的,福音派运动在神学上无法采取任何一套单一的宗派传统,而需要以超宗派的形式取得最大公约数。作者在书中提及他的“改革宗朋友”如何强调“普遍恩典”、“信奉无千禧年的朋友”及“信奉前千禧年的朋友”又如何各抒己见,而“另有一些人则认为,最基本的需要是共同商讨和确定福音派的重要教义,它们能够在危机时刻对现代思想起到拨乱反正的作用”。作者同意最后的观点,认为“在重大教义问题上达成一致”乃“福音主义的优势”。福音派人士只要在“主要的教义… 上都取得了共识”,就可对“腐朽文化……宣讲”救赎的信息。

这种超宗派主义的确对于达到福音派运动的社会性宗旨十分有效:它使得“福音主义阵营中人数庞大,团结广泛”,在当时甚至今日的美国“没有哪一种意识形态可以与之相比”。换言之,超宗派主义能够使福音派运动靠著人多势众而达到其社会目的。但这也意味这社会性的运动无法拥有一套足具深度、严谨体系及方法论的神学基础。

如上所述,为了达到各宗派在教义上的最大公约数,改革宗关于普遍恩典的论述、各派禧年论丰富而深刻的内容,皆无法成为“福音派神学”的基本立场,而只能是个别福音派人士与宗派所持的意见。福音派超宗派主义所带来的结果之一,乃是神学传统的流失,这是当代一些福音派教理学家已经开始警惕的现象。

有深度的神学必定是在漫长的历史中积累、沈淀出来的,这体现出传统的重要性。宗教改革呼吁“惟独圣经”的同时,从来就没有主张丢弃传统。以加尔文为例,他在《基督教要义》、解经著作、神学辩论著作中,不但大量引用奥古斯丁、金口约翰(John Chrysostom),以及其他的“圣教父”,甚至时常正面地引用中世纪经院哲学家的一些论述。圣经说神设立教會為真理的柱石與根基(提前三15),而基督教神学作为对神圣真理的阐述,必定是属乎教会的学科。神学是历代大公教会对于所领受的启示真理的诠释与表述,若非站在这两千年巨人的肩膀上,受教会正统的规范,个人独自对圣经的领受不可能会有深度,甚至不可能不出严重的错误。

然而,单是“大公教会”的传承仍太过广泛,因为神学思想的传承必定是在宗派及流派的认信规范中才可能累积出伟大而有深度的传统。不论改革宗、路德宗、卫理宗、圣公会,都在历史上积淀出丰富的智慧。这些宗派都有各自的神学方法,譬如改革宗的“信仰类比”(analogia

fidei)或“以经解经”、路德宗的“十架神学”(theologia

crucis)、卫理宗的“四大支柱”(Wesleyan quadrilateral)、圣公会的“中庸之道”(via media)等,而这些方法也各自反映这些宗派在教义神学上的特点。再者,每个宗派都有一些独特的教义,譬如亨利在书中提到了改革宗特有的“普遍恩典”一说。当然,路德宗也可以接受“特殊启示”与“普遍启示”的区分,但如果要深究,改革宗的许多观点(譬如律法的功用)乃是路德宗无法接受的。因此,路德宗始终不可能发展出改革宗那些伟大的护教学传统(复数),或者新加尔文主义所阐述的“文化使命”。同理,路德宗在历史上建构了具有深刻辩证特色的十架神学传统,但这对于改革宗而言却非常困难,因为十七世纪改革宗经院主义采纳了亚里斯多德的逻辑学,而这成为改革宗正统(Reformed orthodoxy)的基本方法后,这个传统就无法像路德宗那样大胆地使用佯谬的修辞与逻辑了。

福音派超宗派主义的好处是,它结合了这许多宗派的传统与强项,这能使福音派神学成为一个博大精深的庞大流派。可惜的是,由于这超宗派主义从一开始就是为福音派运动的社会影响力服务的,因此过去几十年间,福音派往往为了宗派间的团结,在超宗派神学院当中对于不同宗派传统间的分歧存而不论,这也导致各个传统的强项以及丰厚的内容在福音派的超宗派神学教育当中被排除了。这些超宗派神学院的系统神学及历史神学课程,只能走马看花地介绍各个宗派的论述,而学生无法深入地在任何一个特定传统内吸收它的精华,更无法学到任何一套严谨的神学体系。

这又造成另一个令人担忧的结果:失去传统与系统的超宗派福音主义神学,既然无法在宗派传统的框架之中,站在巨人的肩膀上进行解经的工作,那么宗教改革的“惟独圣经”就被扭曲为一种忽视历代教会信仰的个人主义。许多福音派学者认为,只要拥有正确的释经学方法,就可以靠自己的解经来建构一套合乎圣经的信仰与神学体系。但事实上,现代圣经研究是一种文学批判及历史批判(“批判”一词在此并无负面含意,而是指具有严谨求知方法的研究)的学术领域。这诚然是一门重要而艰深的综合性学科,它所提供的资料对于神学而言是不可或缺的。然而,圣经研究的成果乃是神学的素材,它本身并不是“神学”。圣经研究者可以是很好的文学读者、历史学者、语言学者等,但如果没有受过严谨的教义史及系统神学训练,那么严格说来他们并不能被称为神学家。他们当然是广泛意义上的神学人──每个基督徒都是神学人──但神学研究并不是他们的专业领域。当“圣经研究”(biblical scholarship)以“圣经神学”(biblical theology)自居时,问题就变得非常复杂,因为绝大多数的圣经学者是没有受过严谨神学训练的。

笔者读神学院时,曾询问一位改革宗旧约研究泰斗关于“圣子永恒受生”(eternal generation of the Son)的旧约根据,而这位教授居然完全听不懂这专有名词。经我解释后,这位教授说:“我对教父学没有兴趣,他们的论述如同一潭泥沼(muddy waters)。圣经神学不是僵化的教理学(frozen dogmatics),对于这类的问题不感兴趣。”

问题是,许多像他一样对神学一知半解的圣经学者,却以神学家自居。他们用自己的解经来建构他们的神学,却不知从系统神学的角度观之,他们的神学论述充满矛盾与漏洞;从历史神学的观点看来,他们大多数的神学论点早就被提出,也在历史长河中得到过修正、否定、补充(他们的创见主要都在于圣经文本及历史的研究,在神学上几乎提不出任何有贡献的见解)。这些论点若非在历史上已被证明站不住脚,就是在历史上已经积累了丰富的阐述,不需要他们再提。当然,圣经研究者所提供的素材,能够使神学更加丰富,但诚如我读神学院时的旧约授业恩师隆格(V. Philips Long)教授常在课堂上提醒的:“新旧约研究的职责是让传统的神学教义拥有更丰富的内容,但不是要作神学上的创新或变革”。然而,许多福音派圣经学者没有意识到自己在专业上的局限。

近几十年,福音派甚至出现一个倾向,就是许多圣经学者以为他们不需要受教义学及历史神学的训练,就可以撰写系统神学著作。当代福音派最出名的几部系统神学之一,作者其实是新约研究的博士。这位学者近年卷入了一个非常严重的争议:他和其他几位福音派学者公开主张某种三一论的“次子论”(subordinationism),以此支持他们对于“弟兄作头”(male headship)以及女性对男性的“顺服”的观点。一些有宗派背景的神学院(譬如威敏)以及福音派神学家(譬如某位知名亚米纽派历史神学家),纷纷指出了一个事实:这几位次子论提倡者提出这种在初代教会已被定为异端的理论,唯一的基础就是他们的解经,而他们的解经完全没有受到教会正统的规范,也几乎没有处理初代教会谴责这立场时所提出的解经论据,以及传统神学在这议题上的辩论。

在这里,我们会发现福音派运动一个非常典型的现象:这运动是以社会影响为导向的,而这使得许多福音派神学家的解经被种种社会性的目的所主导。这群主张次子论的学者,关心的其实不是三一论的课题,而是如何用三一论来确立他们关于性别在社会关系中的论述。

福音派超宗派主义所导致的另一个问题是,“福音派”这概念愈来愈难以用信仰及教义来界定。在亨利的时代,或许还能用一套关于上帝论、救恩论的基本教义来界定福音主义;到了1980年代,“圣经无误”或许还勉强能够拿来当做福音派与自由派的分水岭,尽管当时富勒神学院内部已经开始形成了某种否定圣经无误的学派;到了1990年代,似乎“替代受刑说”的救赎论已成为界定福音派的唯一教义了,虽然当时已有不少福音派神学家主张以“除罪祭”(expiation)取代“挽回祭”,或者提倡某种凯旋基督论(Christus Victor)的救赎观点。到了今日,就连传统宗教改革对称义的理解,都可以被许多福音派人士否定。有几位知名福音派系统神学家主张东正教对“圣灵发出”的理解,反对“与子论”(filioque);甚至有福音派改革宗人士认为东正教关于“神化”(theosis)的概念应当被纳入改革宗的体系(1990年代,芬兰学派的路德研究者提出类似理论时,路德宗福音派是完全不接受的)。保罗新观、巴特神学、后自由派神学、高等圣经批判等,对于许多当代福音派人士而言也都在可以接受的范围之内。笔者在此并无意肯定或否定这些神学流派,其实它们都在许多层面上能够启发我们,都是值得阅读、学习的。我们在这里要强调的是,“福音派”在今日已经很难由神学与教义来界定了。

对于不少当代福音派(特别是热衷于社运及政治的右翼)人士而言,只要一个神学家或教会领袖能够有效地用任何一套神学理论来反对堕胎、同性婚姻合法化,就能被接纳为福音派。似乎同性婚姻及堕胎等社会议题,在今日的福音派圈子中比起三一论、基督论、救赎论、启示论还更具标志意义。2017年一次事件充分印证了这点。福音派灵修神学大师毕德生(Eugene Peterson)在该年七月一次访谈中,称自己愿意为同性伴侣证婚,引起轩然大波。在福音派内部一阵鞑伐声中,他很快就收回了这番言论,说明自己年事已高,受访时的应对出了问题。

这事件耐人寻味之处在于,毕德生的神学立场其实与保守福音派有很大的分歧,这些保守人士也时不时会在神学上批评他的一些著作,但从来没有如此大阵仗地讨伐他。毕德生反对保守福音派“命题启示”的观点,而他的启示论大体上与新正统派是一致的。亨利等早期福音派领袖十分强调圣经启示的“命题”特性,但毕德生主张圣经在本质上并非命题启示,而是叙事性的见证,并强调读者在叙事中与神相遇时,圣经文本方变为启示。在神学上,他经常引述巴特来支持关于启示的这种观点。这观点与亨利在《神、启示、权威》一书中所表述的立场大相迳庭,《芝加哥圣经无误宣言》第三条更直接否定了这种启示观:“我们否认圣经仅是对启示的见证,或只在相遇中成为启示,并否认圣经启示的功效取决于读者的回应”(笔者译)。然而,就连在1980年代,签署此宣言的福音派神学家都没有因毕德生的立场而挑战他在福音派当中的地位。几位最具声望的签署者来自笔者母校维真学院,而他们当时完全接纳毕德生为他们的同事。但是当毕德生在同性婚姻议题上口头表达了与保守福音派不同的观点时,保守福音派人士却以如此大的规模严厉抨击他,若非他立即认错,大概很快就被福音派扫地出门了。

这让我们看到,福音派运动的社会向度已渐渐凌驾于神学与信仰之上,而这导因其实在亨利的年代就已埋下:福音派运动从亨利、奥肯嘉、葛培理那个年代开始,就已经以超宗派神学为工具,达到社会影响力的目的。他们的原意并非要否定神学的重要性,但他们认为基要派的神学已经足够丰厚,福音派运动不需要再热衷于神学本身,而是应该思考如何将神学带入公众领域。他们没想到的是,福音派的超宗派主义神学以社会影响为导向及目的时,神学的实质在此运动中变得愈来愈薄弱而不知所云。许多当代福音派神学家开始发现,巴特主义、后自由派、保罗新观等阵营所辩论的神学议题,已远远超过绝大多数福音派神学家所能应付的了。或许这也是为什么有些福音派神学家试著引进这些思想,以增强福音派神学的内涵。

缺乏神学反思的社运策略

如稍早所述,本书最后三章所探讨的主要内容并非公共神学,而是行动主义的社运策略。第一、二章则是作者对基要主义在当时的时代文化当中的处境的分析与评估。如此,本书真正侧重于神学的部分,只有第三、四、五章。这三章所论述的公共神学内容,几乎都是福音派所有宗派与传统皆能同意的最大公约数,亦即某种非常笼统的“两国论”。这套公共神学,对于教会及基督徒公民的社会参与,远不足以提供充分的反思与具体指导原则。

在此薄弱的神学基础上,作者以近乎跳跃式的论证,直接在最后三章提出十分具体的行动策略,而这套社运蓝图的诸般细节,几乎没有任何神学基础。作者只能反覆强调,宣告救赎的福音才是福音派的首要任务。问题是,作者几乎没有用他所提出那套已然十分笼统的两国论来反思他所提议的社运方案。例如,在神学上,作者会说“在此时国度中,耶稣的福音没有以政治力量的铁蹄对付那些反对他的人”。如此,作者否定了教会诉诸武力的选项。但福音派运动是否赞同个别基督徒公民参与革命型态的社运?福音派运动在组织上究竟是属于教会的,还是由基督徒公民组成的,而这两者的关系又该如何理解?再者,作者清楚表明福音派应当积极参与改革型态的社运,但武力革命、非暴力抗争、公民抗命、政治改革、两党政治等,皆是政治手段。作者究竟以什么标准断定哪些政治手段有违神国的伦理、哪些政治手段适合用以宣告救赎福音的社会向度?对于这些问题,作者似乎没有提出任何深入的论述。

作者呼吁福音派“站在改革前沿”时,除了不断提醒“基督里的救赎才是”对社会问题“唯一令人满意的解决方案”之外,没有对各种社运模式进行神学上的评估。他明文排除了革命运动、乌托邦运动, 暗示“当福音派是多数派时”应采取改革运动,而“当福音派是少数派时,要以‘抗争原则’”进行反动运动。对于改革运动、反动运动的政治手段,作者没有提供任何具体的神学原则。

当代福音派推动许多反动运动,诸如反同婚、“捍卫生命”(Pro-Life)的反堕胎运动等。特朗普、小布什执政期间,福音派政治领袖也会较积极地推动政策上的改革。不论如何,我们会发现,这些福音派右翼所主导的社运,极少在神学上反思自己所采取的改革或反动手段,往往只求最有效地达到他们的政治目的。当然,福音派仍有许多守望者,例如当年星巴克咖啡公开支持同性婚姻时,右翼领袖呼吁信徒拒买该企业产品,以经济杯葛的手段迫使星巴克改变立场,而许多德高望重的福音派牧者对这种手段提出质疑。最后,就连巴顿(David Barton)等较为激进反对同婚的福音派领袖,也不过呼吁基督徒“不要让星巴克拿基督徒的钱来攻击神所设立的婚姻”,而放弃了杯葛的手段。但这已足够反映,福音派运动在初始的年代,并没有对改革运动与反动运动进行过足够深刻的神学反思,这在本书最后三章当中可见一斑。

这几章當中的社运蓝图更深层的缺憾是,作者呼吁福音派在公众场域中宣告救赎的福音(笔者非常同意这一点),却没有厘清公众场域及教会之间的区别。本书当中那套笼统的两国论,并没有能力处理这问题,但各个历史性的宗派与传统却能提出深刻而丰富的论述。作者为了福音派运动的内部团结,刻意回避这些论述(譬如改革宗的“普遍恩典”论),十分可惜。

简言之,作者并未处理一个问题:福音派在公众场域宣告救赎福音时,跟在教会当中的宣告是否应当完全一致?或者应当采取一套不同的语言、表达方式,在内容上侧重救赎福音的不同向度,并遵循一套不同的场域规范?作者的论述,似乎默认了当时福音派的普遍作法,亦即将教会所宣告的救赎福音直接搬到各个公共场域当中宣讲,并在这些场域当中塑造一种社会学家所谓的“可信结构”(plausibility structure),使得听到福音而不信的人在这社会结构当中感到莫名的不安。

最明显的例子,就是葛培理布道会。不同于爱德华兹时代的奋兴布道,葛培理把福音的信息带到教会的围墙之外,如摇滚明星般在巨型体育场当中举办声势浩大的布道会。不少当代福音派领袖已对这种方法提出质疑。已故灵福音派修学大师暨哲学家魏乐德(Dallas

Willard)在《大抗命》(The

Great Omission)一书中一针见血地指出,福音派这种布道形式已偏离了大使命的核心──使人作基督的门徒。“作门徒”即意味“传福音”乃是“要去”:不论是耶稣复活前吩咐门徒往“以色列家迷失的羊那里去”(太十5-6),或者复活后命令他们往“万民”那里去,祂所赐的布道使命皆非“引君入瓮”,而是“进入虎穴”。

当然,没有任何尊重圣经权威的基督徒应该反对布道会:使徒行传记载了许多“布道会”。圣灵在地上建立教会,即始于五旬节的布道(参徒二)。此后,路加笔下更不乏使徒开“布道会”的记载。然而,新约圣经所记载的布道与十九世纪以降的奋兴布道、福音特会截然不同。对外邦人布道时,使徒经常使用当时希腊哲人的模式,在公众场合与人辩论真理(参徒十七)。对犹太人传福音时,使徒通常会进入犹太人的会堂;司提反更因在会堂布道,被带到公会受审,至终在公会布道后殉道(参徒七)。五旬节“布道会”的场合,更是犹太教徒民族情绪高涨的节期聚会,丝毫没有基督教的氛围(参徒二)。

我们不难发现,使徒的布道跟福音派的巨型福音布道会有一显著差异:使徒不会利用排场、气势来营造布道会的气氛,将未信主的朋友带入这种外在的“可信结构”。从亨利那时代开始,许多福音派领袖认为,我们不但需要将未得之羊带入布道会的氛围及语言游戏,更要在政治、文化等社会领域中建立基督教的可信结构。这并非使徒的布道法。这种布道法与独裁政府或膜拜团体(cults)的洗脑手段同出一辙,不似圣灵的重生之工。在福音派运动早期,已有少数领袖以此反对这种布道法,譬如我的恩师巴刻教授在《传福音与神的主权》及〈清教徒的布道观〉当中,皆解析了福音派传承自十九世纪布道家芬尼(Charles

Finney)的布道法在神学上的谬误。

把救赎福音的信息从教会带到巨型体育场、在政治竞选的演说场合当中宣扬教会信仰,都是把教会内部的可信结构带到教会以外的场域,这很容易使得教会与公众场域之间的界线变得模糊。诚然“separation

of state and church”的概念不该被理解为邦政与教会的切割──它并不是“政教分离”的意思:严复先生正确地将此“separation”译为“分立”,如同“separation

of powers”乃“三权分立”。然而,就连在最为强调文化使命的新加尔文主义传统当中,教会与邦政、社会文化之间,都有不可磨灭的界线。正统的新加尔文主义──不是变质的凯旋凯波尔主义(triumphalist

Kuyperianism)──以迦克墩的逻辑来理解政教关系:两者间具有不可磨灭的区别(abiding

distinction)及不可分离的联合(inseparable union)。

在所有福音派的宗派当中,新加尔文主义其实是最能够支持新福音派运动的。传统浸信会向来主张政教分离,在美国十九世纪禁酒运动等社运中扮演的角色,主要都是在教会内部提倡其宗派信仰的价值观,不像长老会积极参与政治。因此亨利在书中特别提出,“人们可以像浸信会信徒那样相信政教分离,但无需放弃自己的政治才干,而把这个领域留给无神论者”。路德宗神学看待基督徒作为两国公民的身分时,倾向于强调双重身分之间的佯谬(如稍早所述,这种辩证逻辑是路德宗神学的特色),因此能够容许基督徒在两个国度中采取两套相违的标准。例如,一个相信上帝设立婚姻乃一男一女的基督徒,在政治上可以支持同性婚姻合法化(笔者真的认识这样的信义会牧者)。这类的公众神学进路,对于亨利等福音派运动领袖而言,都较难直接用以支持他们的社运蓝图。新加尔文主义所提倡的“文化使命”,却鼓励基督徒公民以基督教世界观参与人类社会文化的各个场域──这派神学的创始人凯波尔(Abraham Kuyper)甚至曾出任荷兰总理!──因此能够为福音派运动提供严谨而深厚的神学基础。

笔者并不反对福音派运动,只是为此运动薄弱的神学基础感到担忧,更担心这运动的社会向度取代其神学与信仰的实质。如此,福音派将救赎的福音带进公共场域而不经意地试图将社会教会化的同时,许多福音派的教会也被社会化、政治化了。对于福音派当前的处境,笔者认为新加尔文主义不但能够提供它所欠缺的神学内涵,亦能为福音派人士的社会与文化参与带来重要的提醒以及指导原则。事实上,当代最具影响力的几位福音派领袖,已经渐渐把某种形式的新加尔文主义变成福音派的主流路线之一,提姆·凯勒(Tim Keller)牧师即为一例。福音派运动创始人之一、亨利的战友奥肯嘉,其实也深受新加尔文主义的影响,他所创办的富勒学院虽然后来出了一批将新正统神学引进福音派的学者,但这间学府一直保留著新加尔文主义的传统。为本书2003年再版撰写前言的毛瑞祺(Richard J. Mouw)教授,就是富勒学派新加尔文主义近二十年来最具影响力的人物之一。这些福音派新加尔文主义者的努力已经有了可观的成果,赢得了许多年轻福音派基督徒的信赖,也帮助他们学会在救赎福音及社会参与、教会与邦政、耶路撒冷与雅典之间拿捏那条“不可磨灭的区别”与“不可分离的联合”的微妙界线,亦即“入世而不属世”的原则。

新加尔文主义:“场域主权”与“对偶原则”

有鉴于新加尔文主义近十多年来在美国福音派内部带来正面变革的成果,我们在这篇导读最后不妨简短地介绍一下这套思想在公共神学方面的论述(其实公共神学并非新加尔文主义最主要的向度)。相信读者在此框架下阅读本书,能够从中整理许多重要的原则,也能够认识到它所代表的早期福音派社会运动在神学方面的不足之处,进而反思当代华人福音派的路线与去向。

新加尔文主义的公共神学有两大主要概念,即“场域主权”(sphere sovereignty)及“对偶原则”(antithesis)。凯波尔创办阿姆斯特丹自由大学时,在创校演说当中讲了一句名言:“在我们人类实存的整个范围当中,没有一方寸是万有的主宰基督不指著它,并呐喊:我的!”这里涉及了一个概念,就是人类实存的范围,可以分隔出不同的场域。每个场域都有它自己的相对主权,惟独基督是所有场域的主宰,而基督徒的责任乃是在不同的场域当中,按照神在各场域所设立的法则,见证基督的主权。而这就意味,基督虽一方面早已在每个场域作王掌权(就连撒旦都在祂的主权之下),另一方面每个场域都仍有未重生的人类意识在与基督的主权相抗。凯波尔提出了许多相互对立的“对偶”,而其核心就是“两种意识──重生的与未重生的;而这两者不可能相同”。[ii]

在所有场域中,首先主动而全面地以重生的意识表达降服于基督之意愿的,乃是教会,且在基督再来之前,教会是唯一如此的场域。教会之为教会而非其它的场域,就在于它是唯一一个改革宗神学称为“救恩媒介”(means of grace)的场域。教育不能成为救恩的媒介;政治不能成为救恩的媒介;家庭不能成为救恩的媒介。圣道的宣讲与圣礼的施行,是单单属于教会的。假如我们把巨型体育场、政治演说台、学校课堂当成宣讲圣道的救恩媒介,我们就破坏了神设立教会为教会的独特性,也破坏神设立这些场域的功能了。

的确新加尔文主义非常入世,在政治及学术上尤其积极。但事实上,荷兰改革宗教会(Dutch Reformed Church)从来就不是荷兰的国家教会(state church),新加尔文主义也未曾试图设立任何国家教会。凯波尔确实曾出任荷兰总理,新加尔文主义者甚至成立了名为“反革命党”(反对法国大革命所提倡的那种人本民主)的政党。也的确参政的新加尔文主义者往往擅于政治却对神学缺乏精细的拿捏,因此会犯一些神学上的错误,譬如许多反革命党人士支持殖民主义,认为它能有效地将基督教信仰与文化导入被殖民的文明。但主流、正统的新加尔文主义,也确实排除了“以政治左右信仰”、“以国政判断真理”的思想。

新加尔文主义所提出的圣经神学核心原则,有时被称为“基督中心论”(Christocentrism),这是指整本圣经的救赎历史以及整个受造界的历史,都是以基督为中心而在“创造-堕落-救赎”的主轴上展开。这套圣经神学主导著新加尔文主义的公共神学。这种整全的基督中心论,较之二十世纪最有名的巴特主义基督中心论,更能帮助基督徒参与政治、立法等公共场域。巴特否认“基督教世界观”的可能性,因为他认为神原初创造的秩序已经在堕落后的世界变得不可知了,我们所能认识关于神的事,都是在基督复和之工当中的事。巴特也将邦政归于神在基督里的救赎计划,他并不认为我们可以知道神原初创造世界的秩序中有没有法政的场域。如此,巴特全然拒斥了“自然法”(natural law)的可能性,因为“自然”属乎神原初的创造。新加尔文主义则将法政以及一切人类社会的场域归于上帝原初创造的秩序。

神创造万物乃“各从其类”(创一24-25),而人类的实存也有许多不同的场域,各从其类。每类事物的运作皆需遵循其天然法则,同理,人类实存的不同场域也各有其天然法则。家庭的运作有其法则;企业的运作有其法则;政府的运作有其法则。如果用照管家庭的法则来管理企业,会造成许多问题:家族式的企业总会出现许多弊端,这并非偶然。如果政府首长把自己当成一国的大家长,同样会造成许多社会问题。社会的运作有其天然法则,而研究社会的社会学家需要依照这些法则来制定他们的学术方法。物理学、生物学、医学、法学、哲学、神学、音乐学等不同学科,也因研究的场域不同,而需要建构不同的学术方法论。我们不能拿研究神学的方法去研究物理学,把所有的现象都直接解释为“神之手”的作为。加尔文清楚区分上帝超自然的“第一因”与受造世界的“第二因”,自然科学研究的是后者而非前者,因此神学家不能总是嚷著把目的论的概念带到自然科学的研究当中,而应该尊重自然科学的场域主权。

神造天上的飞鸟,用翱翔的姿态来彰显祂的荣耀。神也造水里的鱼,在水中自在地游泳,彰显祂的荣耀。受造人类的每个场域,也都按著它天然的法则来诉说神的荣耀。荣耀神,并不是只有唱教会的赞美诗一种途径而已。荷兰画家维米尔(Vermeer)那幅著名的“倒牛奶的女仆”,充分说明了后来的荷兰新加尔文主义所阐述的“场域主权”:当那名女仆带著敬业的心,日复一日地将牛奶倒入容器中,她就是在她所属的场域中荣耀神了。

而这就涉及改革宗所理解的“普遍恩典”。NBA基督徒球星库里(Stephen Curry)神准的三分球,与他信不信主没有关系。林书豪也信主,但他就是投不出那种三分球。然而,一个重生之人的认知,跟一个未重生之人的认知,有天壤之别。林书豪打球没有科比(Kobe Bryant)打得好,但对林书豪而言,篮球的意义在于荣耀神、享受神所赐的这个运动。篮球对他而言,自身就是敬拜神的一种方式。对未重生的意识而言,篮球的意义或许在于彰显自己的荣耀、团队的荣耀、这项体育运动的荣耀、运动员精神所体现的人类的尊严等。这些其实都很好,都是在篮球或者体育这个场域里面,神彰显祂荣耀的方式。科比打球打得好,就算他自己不归荣耀给神,神依旧在他身上彰显了祂的荣耀。

所以,我们可以问:当我们讲“基督教世界观”的时候,是否意味有一种东西叫做“基督教篮球观”?在一种意义上来说,没有;在另一种意义上来说,有。神造万物,使万物各从其类,都是要述说祂的荣耀,而人类社会的每个场域,也都以荣耀神、享受神为目的。基督徒球迷以及球员,会把篮球当成敬拜神的一种途径、述说神荣耀的途径,这便是基督徒的篮球观。但是基督徒的信仰,不会指导我们如何灌篮更有气势、如何投三分球更准、怎样组织进攻防守更有效率。我们也不需要重生的理性,才能明白什么叫做运动员精神、团队精神。这些规律,是属于篮球的场域、体育的场域,不属于教会的场域、福音的场域。

教会藉由施行圣礼、宣讲圣道而传递救赎恩典,藉此荣耀神。教会不是打篮球的地方。基督徒进了NBA,也不是要在球场上颁授圣餐、宣讲圣道,一面打球一面唱赞美诗来荣耀神。不同的场域有不同的法则,不可混淆。政教关系也是如此,但法政涉及道德,而道德与信仰是不可切割的。参政的基督徒应该按著基督教世界观的道德标准来决定他们应当采取哪些政治手段、推行或阻止那些政策等。然而,他们也必须紧记,竞选场合或者国会议事殿堂不是神所设立的救恩媒介,也不是用教会圣礼与诗歌赞美神的场域。

凯波尔认为,神将“管理”的使命赋予亚当,而这种“文化使命”意味在伊甸园中,受造的秩序已经包括了法政治理的场域了。同样地,神六日创造造万物,地七日休息,因此在神原初创造的秩序中,第四诫就已经生效,而教会的场域也已然涵盖在其中,作为专门在仪式上敬拜神的场域。新加尔文主义主张,“法政”与“教会”分别有不同的“场域主权”(sphere sovereignty),而在堕落后的世界当中,法政的场域因普遍恩典的缘故,仍可由自然法规范,但教会的场域却惟独由圣经所启示的救赎福音原则规范。如此,荷兰新加尔文主义在加尔文笔下的“两个政权”(twofold government:《基督教要义》4. 20. 1)之间,作出了清楚的区分:国政归国政,教会归教会。这两者因同在地上等候上帝国度的降临而有不可分离的联合,却同时具有不可磨灭的区别。

在此我们不可忘记凯波尔的“对偶”之说:此说主张,基督教与非基督教的世界观在本质上乃是对立的。根据巴文克(Herman Bavinck)及范泰尔的解释,这种对立就意味,“自然启示”虽于其自身之在体性(ontic)意义上乃不证自明,但由于罪对理性认知的纯理性影响(noetic effects of sin),人们对于“自然”必然在不同的世界观前设下作出歧异的解释(参罗一18-32;对照罗二14-15及三9-20),以致于“自然”并非对所由人皆“不证自明”。

当代福音派所密切关心的婚姻制度议题,其实就凸显了这关键的神学与圣经原则。当代许多反同婚法的基督教团体,诉诸“自然法”以维护“传统婚姻”之制度。然而,“一夫一妻”制度以及相关的“妨碍家庭”条例,事实上都是西方文明特有的。 “一夫一妻”是在长久深远的基督教文明中被公认为“自然”、“传统”、“不证自明”。就连新约时代的犹太教,亦无此制度。摩西律法未曾将此制度纳入犹太社会的公民法。旧约律法在婚姻制度上并未全然呼应上帝造物之旨意的事实,一直到新约时代,才由耶稣指出(太十九7-8),而“一夫一妻”的原则,是到了使徒时代才由保罗提出(提前三2;多一6)。第二世纪的殉道士游斯丁(Justin Martyr)在与犹太教辩道的著作中,指出当时犹太社会,一个男人通常会娶四、五个女人。

简言之,唯有在基督教世界观之中,当代反同婚人士所主张的“传统婚姻”,在主观纯理性之意义上才能够被称为“自然”。现代“自然法”传统中的道德价值及相应的法律制度,在当代去基督化的世界文明当中,在主观认知上早已不再是放诸普世皆准的了。未重生的理性既不在基督教世界观的预设框架下,很难理所当然地将一男一女的婚姻视为“自然”;许多同运人士会认为,同性恋者在自然本性上就是同性恋,因此同婚与异性婚都是自然的。

保罗在使徒时代的多元主义希罗社会中,并未以“自然法”为依据,用国政法制落实基督徒所视为“自然”的价值(主奴平等、一夫一妻等),而是采取了一条内在信仰的道路。这并非“政教分离”式的“两国论”,更非“耶路撒冷与雅典有何关系”的隔离主义。反之,真正在历史上产生文化、社会、政治影响力,以致终于颠覆罗马暴政及纵欲文化的,乃是这条内在信仰的道路。新加尔文主义的“对偶”论为我们指出,在一个非基督教的多元文化当中,基督徒不可能说服社会大众接受基督教的一夫一妻制为“自然”的“传统婚姻”。

当然,有些新加尔文主义者在这一点上自相矛盾。他们将“文化使命”这创造论的概念赋予末世论的意义,以为用地上政权施行天国律法,就可以加速天国的降临。这种观点就是稍早提到的“凯旋凯波尔主义”,本文一开始提及的特朗普任内教育部长戴弗丝,信奉的正是这种变质的新加尔文主义。十九世纪以后,主流、正统的荷兰改革宗神学采取了“非千禧年论”的末世观。这立场同时接受“世界历史趋向败坏”及“世界历史趋向圣洁”。

当然,较之欧陆国家,美国的情况非常特殊。美国开国之父多数是基督徒及深受基督教文明影响的自然神论者(deists),他们在开国宣言中已将“自然法”当成美国的法政基础。基督教与自然神论者的妥协,基本上是一条自然神学(natural theology)的路线:它否认了罗马书一至三章关于罪对理性之影响的论述,而主张基督徒与非基督徒凭着相同的“自然理性”(natural reason)及“本性之光”(light of nature),对“自然启示”会得到同样的认知。换言之,美国开国宣言主张,其提出之道德第一原则,对于基督徒与非基督徒而言是同样“不证自明”的。这种天真的神学思想无法解释,为何中国先秦诸子当中,没有一人提出“人人受造而平等”的论述并视之为“不证自明”。

由于“自然法”的法政基础,美国无法在婚姻之定义等伦理学议题上规避元伦理学(meta-ethics)的终极难题,承认邦政在形而上真理问题上的必然无知。换言之,自开国以来,美国政府便已因基督教与自然神论相互妥协所产生的自然神学而“教会化”了。如此,美国政府的立法及司法权便无法在同婚等伦理议题上保持中立(马萨诸塞州最高法院2004年关于同婚的指标性判决已充分说明这点)。然而,东亚非基督教多元文化国家并没有同样的难题:我们的政府不需执着于“自然法”,并被其预设的形而上学问题所困扰。

在新加尔文主义的公共神学模型底下,国政在神学真理的问题上,确实应当保持中立。而荷兰的例子证明,国政在真理问题上,真的可以保持中立,因而让教会与国家各得其所:基督归基督,凯撒归凯撒。当然,笔者完全同意亨利所言,政府在关乎信仰的真理问题上若保持中立,那至终会变成纵容犯罪。事实上,在信仰上,政府是不可能真正中立的:彼拉多在信仰上的中立,就意味将基督处死。但同时,政府若在真理问题上采取任何立场,就算是基督教的立场,那么这政府就被“教会化”了。这是堕落后的世界所面临的必然矛盾,不仅法政的场域,任何教会之外的场域皆然。

教会有时也落入此矛盾中,但这并非必然的。关键就在于教会如何尽她对社会的义务:若教会诉诸地上政权将信仰法制化,那么到最后,我们将没有任何理由不同意加尔文判塞尔维特(Servetus)死刑(其实加尔文个人并不希望这名异端人士死去,但按照他的公共神学原则,异端是应当被判刑的;他曾向日内瓦市议会求情,不要对塞尔韦特用火刑,但市议会没有答允)。宗教改革初期还没有厘清的公共神学原则,经过了三个多世纪的发展与沉淀,在新加尔文主义这里得到了很好的解答(这再次说明神学传统的重要性)。

结语:入世,但不属世

教会的政治责任在于提醒社会“行公义、好怜悯”,但绝非以教会之外的场域法则为手段,在社会各场域塑造基督教信仰的可信结构,强求世人“与神同行”。那么,这是否意味教会应当对社会冷漠呢?凯波尔、巴文克等新加尔文主义者会坚决宣称:绝非如此!新加尔文主义主张,教会与政府等所有受造场域,皆同属上帝的国度,而教会在地上有积极影响社会的义务。

然而,教会在进行社会参与的行动时,必须谨记三个重要的区别(distinctions):(一)“有形教会”及“无形教会”;(二)“争战的教会”(Church

Militant)及“得胜的教会”(Church Triumphant);(三)“教会”与“基督徒公民”。

“有形教会”乃外在的教会组织,是社会性的实体;“无形教会”是所有重生信徒的总和,是概念性(ideal)的实体。“有形教会”是“无形教会”的外在彰显,是上帝施行救恩的媒介。作为地上社会性的实体,有形教会的职责诚如亨利所言,在于宣告基督救赎的福音,而在行使这使命时,必须严格避免将自身社会化。有形教会不应以社运为手段,将信仰加诸于世人。如此,假如福音派运动仍欲以社会运动作为自我定位(如同亨利在本书中非常明确地提出的),那么“福音派”就不该被视为有形教会的组织。

同时,“上帝国度”这概念并非局限于教会。诚如凯波尔所言,教会的呼召乃是在天父世界的每个场域(政治、家庭、商业、教育等),用基督教世界观实行“治理”(创一26-28)的使命。这就是新加尔文主义所谓的“文化使命”。这使命不是有形教会的职责:在“各从其类”的有形受造界中,教会不可取代政府、家庭、学校等场域。如此,“治理”的使命就属乎“无形教会”。福音派可以重新被定位为无形教会的一种社会行动体现,有形教会固然参与在其中,但不可与其等同。

在堕落后的世界上,“治理”必定意味“争战”。唯有基督再临时,教会才会成为“得胜的教会”(正如《纳尼亚传奇》中的争战,需要等狮子亚斯兰亲临,仇敌才会被消灭)。今天的教会,乃是“争战的教会”,而既然“治理”的职责属乎“无形教会”,那么“争战”的也必须是“无形教会”:“因我们并不是与属血气的争战,乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的,以及天空属灵气的恶魔争战”(弗六12)。

如此,我们就必须区分地上的“(有形)教会”及“基督徒公民”。所有的基督徒皆蒙召,在圣经的亮光中理解神在各场域所设立的自然法则,以此为价值判断的基础,在各场域中以社会公民的身分进行“治理”与“争战”的工作;但当他们这么作的时候,他们必须谨慎,明白基督徒所认知的“自然法则”对于非基督徒来说并不是“自然的”。就法政场域而言,与其将“自然法”加诸于地上邦政,不如采取“实证法”(legal positivism)的进路,允许政府在真理问题上保持中立的同时,又能够借由显示基督教与非基督教世界观的道德价值在社会上所带来的实质利弊,让政府在法律与政策上能够“行公义、好怜悯”,同时又不强迫政府采取基督教世界观的预设,在信仰上“与神同行”,试图将政府“教会化”。事实上,这也能够帮助福音派运动旗下的教会避免过去数十年间迅速而严重的“社会化”。

简言之,上帝国度在教会之外的各个地上场域所施行的治理,在基督再来之前,必须是无形的。教会作为救恩媒介的场域,以及地上包含受造界所有场域的“世界”,具有不可分离的联合,以及不可混淆的区别。而这两大原则教导我们,基督徒以及教会在地上应该“入世但不属世”。在某种意义上,这正是新加尔文主义的核心,而在笔者看来,这是归纳圣经所有公共神学的教导后,最合理的解释。

新旧约圣经对于这个公共神学的指导原则,有多次多方的阐述。在笔者的理解当中,最密集的阐述,出自约翰福音。约翰福音从第一章,就用“道成肉身”这圣经救赎历史的最核心,告诉我们这堕落的世界是基督“自己的地方”,但这世界却不接待祂。这是神所爱、所拥抱的世界,神所造的世界,又是与神为敌的世界。世界与从教会起始的基督国度之间的冲突,从耶稣骑驴进耶路撒冷(约十二),就开始急速加剧。主耶稣进城后,宣告“现在这世界受审判,这世界的王要被赶出去”。但是在同一章的47节,主耶稣又说,“我来本不是要审判世界,乃是要拯救世界。”但是到了十五章,主耶稣又对门徒说:“你们若属世界,世界必爱属自己的;只因你们不属世界,乃是我从世界中拣选了你们,所以世界就恨你们。”在十七章,主耶稣受难前为门徒祷告,对父神说:“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们;因为他们不属世界,正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界,只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界,正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣;你的道就是真理。你怎样差我到世上,我也照样差他们到世上。”

这个“入世,但不属世”的原则,还有这原则背后“两个国度”之间的张力,在约翰福音18-19章达到了高峰。彼拉多代表世界政权的最高峰,在矛盾之间判了耶稣死刑,而耶稣得胜的方式,乃是走上十字架的道路。教会之为教会,就是跟随耶稣走这条路。一旦十字架变为十字军,教会便不再是教会。然而,当教会忘记“这是天父世界”,以致不再祈求“愿祢的旨意行在地上”时,盐就失了味,教会也不再是教会。教会之为教会,不可离世,亦不可属世。

“入世而不属世”,其实正是亨利在本书不断呼吁的原则,或许他所提倡的社运计划在许多方面没有贯彻这原则,但对于当时为了不属世而严重离世的基要派而言,这本书无疑是一剂良药。这剂良药有一些副作用,在今天已经非常明显,我们这一代福音派基督徒应当效法亨利当年作为基要派人士自我反省的精神。就像他当年为基要派“动手术”,我们今天也该开始为福音派进行诊疗,重拾“入世而不属世”的原则。

《现代基要主义不安的良心》,卡尔·亨利著、陆迦译,上海三联书店,2018年。网购:中国中图网,台湾博客来。

(感谢作者允准基甸博客转载。https://ji-dian.blogspot.com/)

注:

[i] Judith Wolfe, “Eschatology”, in J. Rasmussen, J.

Wolfe, and J. Zachhuber, eds., Oxford

Handbook of Nineteenth-Century Christian Thought (Oxford: Oxford University

Press, 2017).

[ii] Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism (Grand

Rapids: Eerdmans, 1931), 133. 笔者译。